体質改善プログラムは、漢方の考え方に基づいてあなたの不調から、その特徴や傾向を知るものです。不調が続くようであれば、個別に漢方相談をしてもらうことをおすすめします。多くの不調は間違った身体の使い方や生活習慣からきているので、漢方薬を飲みながら生活指導も受けられます。

監修者プロフィールはこちら

漢方・漢方薬の薬日本堂 > 不調でお悩みの方へ > 耳鳴りは病気のサイン?タイプ別の症状と改善が期待できる漢方を紹介

更新日: 2024年03月27日

耳鳴りは病気のサイン?タイプ別の症状と改善が期待できる漢方を紹介

聞こえるはずのない音が耳の中で聞こえる「耳鳴り」。そんな耳鳴りに悩む人が最近増えてきています。耳鳴りの原因は耳の不調に限らず、高血圧、ストレスによる自律神経の乱れ、老化など実に様々です。

それぞれの原因や不調にあわせて漢方や食材を取り入れることで耳鳴り解消に繋がります。

たまになる耳鳴りだからと放置すると、難聴や中耳炎など隠れた病気を見逃してしまう恐れもあります。注意しましょう。

「気・血」の不足があると、小さいけれど長く続く耳鳴りが起こります。また「気」の滞りでは高い音、「水」の滞りでは耳がふさがったようなこもる音など、異なる症状があらわれます。

耳鳴りとは

外界からの音がないのに、耳や頭で音を感じる症状を耳鳴りといいます。強さ、音質などは個人によって異なり、キーンという金属音やブーンというモーター音、ジーという蝉が鳴くのような音など症状も様々です。

耳鳴りは、大きく分けて、本人にしか聞こえない「自覚的耳鳴り」と聴診器などで他の人にも聞くことができる「他覚的耳鳴り」があります。

飛行機乗車時やトンネルの中などで起こる耳鳴りは一時的で誰にでも起こりやすく心配する必要はありませんが、耳鳴りが続き、嘔吐・頭痛・めまいを伴なう場合や突然、片耳もしくは両耳が聞こえなくなる場合には、耳や脳血管に関連する病気も考えられるので医師や投薬による治療が必要になります。

耳鳴りで疑う病気

- 突発性難聴

- 突然、片耳(まれに両耳)の聞こえが悪くなる病気です。めまいや耳鳴りをともない、原因は不明ですが、ウイルス感染や血流障害、ストレスと言われています。

- 急性低音障害型感音難聴

- 耳がつまるような症状あらわれたり、低音が聞こえにくくなる病気です。何となく聞こえにくいという症状が多く、耳鳴りを伴うことがあります。

- メニエール病

- 内耳に内リンパ液が溜まることで平衡感覚が崩れ、めまいや吐き気が起こる病気です。耳鳴りや難聴、耳閉感を伴うことがあります。

- 中耳炎

- 風邪などでウイルスや細菌に感染し内耳に炎症が起きることで耳の痛みや発熱が起こる病気です。耳鳴りや難聴などを伴うことがあります。

耳鳴りの原因

耳鳴りには、音源を特定できず戸外の振動などが原因と言われている「外因性」と体内に原因がある「内因性」があります。

現代医学では原因の特定がしにくく治療が難しい病気とされています。

まずは、耳鳴りの症状や体調を確認し原因を探りましょう。

内因性タイプ

- 内因性タイプには、難聴を伴う「伝音性耳鳴り」「感音性耳鳴り」と難聴を伴わない「心因性耳鳴り」があります。

「伝音性」は外耳~内耳までの異常によって生じる耳鳴りで、「感音性」は脳や脳神経など音を感じる機能に異常があり生じる耳鳴りです。

「心因性」はストレスから生じると考えられています。

外因性タイプ

- 外因性タイプには、筋肉の収縮やけいれんによって生じる「筋肉性耳鳴り」と血管の拍動によって生じる「血管性耳鳴り」があります。

「血管性」は、高血圧が原因のひとつとされ、動脈硬化による血流異常が耳鳴りを発生させると考えられています。

「筋肉性」は、ほとんどが突然生じ数秒~数分程度で自然に改善します。

あなたの耳鳴りタイプは?タイプ別おすすめ漢方と食材

漢方では、「耳鳴り」を単に耳だけの不調として捉えるのではなく、身体全体のバランスが崩れたことにより起こっていると考えます。

そのため、耳鳴りの特徴や身体全体の状態をしっかり捉え、タイプに合わせて適切な対策を立てていくことが耳鳴り解消のポイントとなります。

慢性的な耳鳴りには主に次の3つのタイプがあげられます。

-

ストレス タイプ

-

ストレスにより自律神経のバランスが乱れやすくなり緊張している状態です。エネルギーが熱をもって頭に上がるため、のぼせや高血圧、不眠、目の充血、便秘などの症状が併発しやすくなります。

このタイプにおすすめの代表的な漢方薬は、血圧が高いもののめまいや耳鳴り、慢性的な頭痛などを改善する釣藤散(チョウトウサン)*1です。

普段の食事で積極的に取り入れたい食材は、体を冷ます性質をもつ苦瓜、きゅうり、トマトや、気の流れを巡らせる性質をもつセロリや三つ葉、春菊がおすすめです。

-

加齢・疲労 タイプ

-

加齢や疲労によりエネルギーが消耗している状態です。虚弱体質や慢性病などでエネルギー不足になっている人にも見られます。難聴や物忘れ、眠りが浅い、尿トラブルなどの症状を併発しやすくなります。

このタイプにおすすめの代表的な漢方薬は、疲れやすく、ほてりや乾燥があるもののむくみや排尿トラブルなどを改善する六味地黄丸(ロクミジオウガン)*2です。

普段の食事で積極的に取り入れたい食材は、生命力(エナルギー)を蓄える黒ごま、黒豆など黒い色の食材のほか、クコの実、山芋、スッポンもおすすめです。

-

むくみ

タイプ -

お酒の飲みすぎや、冷え、胃腸の不調が原因で、水の巡りが悪くなり余分な水が体内に停滞している状態です。頭痛や頭重、グルグル回るめまい、下痢、むくみなどの症状が併発しやすくなります。

漢方でいう碑の働きが衰えているため、このタイプにおすすめの代表的な漢方薬は、水の流れを巡らせて、めまいやふらつき、耳鳴りなどを改善する苓桂朮甘湯(リョウケイジュツカントウ)*3がおすすめです。

普段の食事で積極的に取り入れたい食材は、水の巡りをよくするハトムギ、冬瓜、黒豆や、胃腸の元気を補う里芋、山芋、かぼちゃなどがおすすめです。

漢方における耳鳴り症状に対する向き合い方

漢方では症状を「身体からの声(SOS)」としてとらえ、根本から原因を考えます。

耳鳴りを単に耳だけの異常ではなく、身体の様々なバランスが崩れたことによって起こると考えます。耳鳴りの特徴に合わせ、身体のバランスを整えて症状が出にくい身体に導くため、人によって改善方法は異なります。

漢方薬はその声や体質に応じて約200種類から選定していきます。また、耳鳴りの原因は生活習慣も関係しています。生活習慣を見直すことで、改善への近道になります。

まずは自分の症状タイプを知り、それに合わせた生活習慣を取り入れていきましょう。

耳鳴りタイプ別チェック

まずは、ご自身のタイプを知り、そのタイプに合ったお勧めの生活方法を取り入れることから始めましょう。

漢方薬は専門家の指導の上での服用をお勧めします。

当てはまる症状にチェックを入れてください。

あなたのタイプは…ストレス(キンキン高音)タイプ

ストレスにより自律神経のバランスが乱れやすくなり緊張している状態です。エネルギーが熱をもって頭に上がるため、のぼせや高血圧、不眠、目の充血、便秘などの症状が併発しやすくなります。

代表的な漢方薬

- 釣藤散(ちょうとうさん)

- 血圧が高いもののめまいや耳鳴り、慢性的な頭痛などを改善します。

※漢方薬はあくまでも一例です。症状や体質によって漢方薬は

変わりますので、まずは専門家に御相談ください。

※画像はイメージです。

生活養生

-

心

たまには何もせず見たり聞いたりすることを控えるなど、目と耳を静めて心穏やかに過ごす時間を作りましょう。

-

食

寒涼の性質をもつ苦瓜、きゅうり、トマトや香味野菜(セロリ、三つ葉、春菊)がお勧めです。

-

動

気功や呼吸法など心を落ち着かせるような運動を取り入れましょう。脇を伸ばすストレッチもお勧めです。

-

休

ハーブやアロマなど生活の様々なシーンにお気に入りの香りを取り入れリラックスタイムを作りましょう。

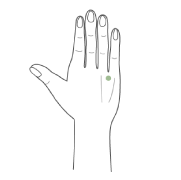

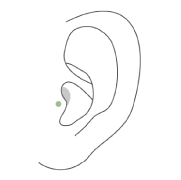

おすすめのツボ

- 中渚(ちゅうしょ)

-

- 場所

手の甲を小指と薬指の間から手首に向かってさすり上げ、指のつけ根と手首の間ぐらいの位置にあるくぼみ

- 効果

耳鳴りの改善の他に、首や肩のこりと緊張をほぐします。

- 場所

ワンポイントアドバイス

イライラが続く時は、ジャスミン茶200ccに菊花2gとクコの実10gをブレンドしてみましょう。

あなたのタイプは…加齢・疲労(ジージー低音)タイプ

加齢や疲労によりエネルギーが消耗している状態です。虚弱体質や慢性病などでエネルギー不足になっている人にも見られます。難聴や物忘れ、眠りが浅い、尿トラブルなどの症状を併発しやすくなります。

代表的な漢方薬

- 六味地黄丸(ろくみじおうがん)

- 疲れやすく、ほてりや乾燥があるもののむくみや排尿トラブルなどを改善します。

※漢方薬はあくまでも一例です。症状や体質によって漢方薬は

変わりますので、まずは専門家に御相談ください。

※画像はイメージです。

生活養生

-

心

鳥のさえずり、川のせせらぎ、木々が揺れる音や風や波の音など自然の音に耳を傾けてみましょう。

-

食

黒ごま、黒豆など黒い色の食材で生命力を蓄えましょう。クコの実、山芋、スッポンもお勧めです。

-

動

両耳を人差し指と中指の間にはさみ上下にこすりましょう。耳をつまむ、ひねる、ひっぱるのも良いでしょう。

-

休

心身無理のない生活を送ることが大切です。夜更かしは禁物。寝る前の目の酷使も控えましょう。

おすすめのツボ

- 聴宮(ちょうきゅう)

-

- 場所

左右の耳の穴の手前にある耳珠(やわらかい小さな突起)の前。

- 効果

耳鳴り、難聴、聴力回復によいとされるツボです。

- 場所

ワンポイントアドバイス

足裏のマッサージや足首をよく回したり、はだしで土の上を歩いたり青竹ふみもお勧めです。

あなたのタイプは…むくみ(ザーザー水音)タイプ

お酒の飲みすぎや、冷え、胃腸の不調が原因で、水の巡りが悪くなり余分な水が体内に停滞している状態です。頭痛や頭重、グルグル回るめまい、下痢、むくみなどの症状が併発しやすくなります。

代表的な漢方薬

- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)

- 水を巡らせて、めまいやふらつき、耳鳴りなどを改善します。

※漢方薬はあくまでも一例です。症状や体質によって漢方薬は

変わりますので、まずは専門家に御相談ください。

※画像はイメージです。

生活養生

-

心

口から発せられる言葉は心の栄養になります。快い言葉を発しましょう。よく声を出す、歌うこともお勧めです。

-

食

水を巡らせるハトムギ、冬瓜、黒豆や胃腸の元気を補う里いも、山いも、かぼちゃなどを積極的に摂りましょう。

-

動

ウォーキングや軽いジョギングなどジワジワと汗をかける運動でたまった水分を追い出しましょう。

-

休

半身浴でじんわり汗をかき体内にたまった水分を汗で追い出しましょう。薬草風呂もおすすめです。

おすすめのツボ

- 翳風(えいふう)

-

- 場所

耳たぶの後ろ、出っ張った骨の前にあるくぼみ。

- 効果

耳鳴り、難聴、耳下腺炎などによいとされるツボです。

- 場所

ワンポイントアドバイス

水巡りの邪魔をする冷えに注意。冷たい物の摂りすぎなど胃腸の負担になることは避けましょう。

お悩み改善エピソード ー相談員よりー

60代 女性 S様 相談員:M・K

病院でお薬や漢方薬を貰って飲んでいたS様は、「症状が変わらないので漢方専門店で相談したい」とご来店頂きました。

S様の耳鳴りは両耳からジージーと音が鳴ったり、止まったり。ストレスなど精神的な面で左右されているとのことでした。耳鳴りで眠れないこともあり、精神的にも辛いと訴えられていました。

初回のご相談時には、しっかりと体調、体質を伺った上で、漢方薬をお選びし提案させていただきました。

飲み始めて2週間近くで、「症状は続いているが、鳴らない日が増えてきた」とご報告をいただきました。その後もストレスを受けるなど、体調によって波はありますが、飲み始めて半年近くで耳鳴りの間隔があき、鳴らない日の方が多くなり、外に出かける日が増えたと喜ばれました。

耳鳴りの相談を多く受けますが、「自分自身にしかこの辛さはわからない」と精神的に苦しんでいる方も多くいらっしゃいます。

S様も耳鳴りによる精神的な負担は大きかったのですが、「耳鳴りが少なくなると気持ちも楽になった」と言って頂けて良かったです。

よくあるご質問

漢方で耳鳴りを軽減、または完治することはできますか?

漢方による効果は、その人の体質や耳鳴りの原因、お悩みの期間など人により異なりますが、改善している事例もございます。

また、漢方薬による治療は、効果を実感するまでに数週間から数ヶ月を要する場合もあります。自己判断で漢方薬を選ぶのではなく、ぜひお気軽にご相談ください。

耳鳴りでお悩みの方へ

漢方相談では、カウンセリングを通してお客様一人ひとりの症状や体質を確認しながら、それに合う漢方薬のご提案や、体質の根本的な改善のための生活アドバイスを行っています。快適に毎日を過ごすために、漢方相談をぜひご活用ください。

今回の記事では以下の内容をお伝えしました。

- ・耳鳴りは外界で何も音がしていないにも関わらず、音を耳や頭で感じる症状であり、「自覚的耳鳴り」と「他覚的耳鳴り」に分けられます。

- ・一時的な耳鳴りは誰にでも生じやすく心配不要ですが、継続する耳鳴りは耳や脳の疾患の可能性があるため注意が必要です。

- ・耳鳴りが示す病気には、突発性難聴、急性低音障害型感音難聴、メニエール病、中耳炎などがあります。

- ・耳鳴りの原因には外因性(外部からの振動など)と内因性(体内の問題)があり、現代医学では原因の特定が難しいとされています。

- ・内因性耳鳴りには、難聴を伴う伝音性、感音性、難聴を伴わない心因性のタイプがあります。

- ・外因性耳鳴りには、筋肉性と血管性のタイプがあり、一時的なものや、高血圧などの疾患が原因で起こることがあります。

- ・ストレス、加齢・疲労、むくみタイプなど耳鳴りの原因に合った、漢方薬と特定の食材を組み合わせたケアが有効です。

関連サイト・出典元

運営者情報

薬日本堂株式会社(くすりにほんどう)

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの体質や悩みに合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。その他、ニホンドウ漢方ミュージアム(東京・青山)、薬日本堂漢方スクール、出版・監修、他業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。 (事業内容はこちら)

薬日本堂では漢方や養生の智恵で、健康で豊かな人生をより多くの方に届けていくことを目的に4つのサービスを展開しております。

もっと漢方について知りたい方へ

-

- 2024.05.22

- 生理痛(月経痛)に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.05.22

- ニキビの悩みに対して漢方でできる体質改善について

-

- 2024.05.22

- 慢性的な疲れや倦怠感に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.05.22

- 自律神経を整えよう。自律神経の乱れによる不調を整える漢方薬を紹介

-

- 2024.05.22

- 漢方でダイエット効果は期待できる?減量に向けまずは体質チェックから

-

- 2024.05.22

- 漢方で花粉症の改善効果は期待できる?花粉症のタイプ別に漢方を紹介

-

- 2024.03.27

- 更年期障害に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.03.27

- めまいに対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.03.27

- 漢方で冷え症・冷え性に備える。体質改善の方法も紹介

-

- 2024.03.27

- 頭痛・片頭痛に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.03.27

- 頭痛、めまいは高血圧のサインかも。漢方で行う体質改善とは

-

- 2024.03.27

- 便秘やお腹の張りに対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2024.03.27

- 妊活中の方へ。不妊症に向き合う漢方と生活養生

-

- 2024.03.27

- 耳鳴りは病気のサイン?タイプ別の症状と改善が期待できる漢方を紹介

-

- 2024.03.27

- 漢方で胃腸の調子を整えよう。症状別におすすめの漢方も紹介

-

- 2023.11.10

- アトピー性皮膚炎・湿疹に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.11.10

- 糖尿病に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.10.18

- 痛みに対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.10.18

- 不眠に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.10.18

- 生理不順に対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.10.18

- 肩こりに対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.10.18

- 肌荒れに対して漢方でできる体質改善とは

-

- 2023.08.08

- 月経トラブルに対して漢方でできる体質改善とは